24. 新たなる希望

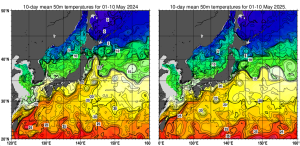

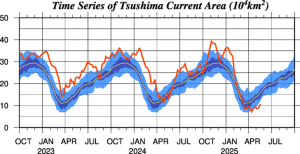

気象庁大気海洋部5月9日付け発表によると、2017 年8月から過去最長7年9か月続いていた紀伊半島から東海沖の黒潮大蛇行は、2025年5月8日現在みられなくなり、この状態が持続して大蛇行が終息する兆しがあるそうです。それと関連しているのかどうか分かりませんが、昨年三陸沖まで北上していた黒潮も、3月には仙台湾以南まで下っている状態です。海洋大循環における西岸境界流の視点から、黒潮の北限ラインは、対馬暖流の日本海における勢力北限ラインと関係しているはずです。実際に、気象庁HP(海洋の健康診断表)をみると、日本海における等温線は全体的に南下しており、対馬暖流の勢力(面積)も今年1月から急減し、5月現在も低レベルで推移していて、整合的です。

50m深水温分布(5月上旬:左2024年、右2025年:気象庁HP)東北東岸では15℃、日本海では10℃の等温線に注目

対馬暖流の勢力(気象庁HP)

対馬暖流の勢力増加は黒潮が東シナ海大陸棚に接近することによって発生するという説があり、このような状態では黒潮の流速が遅くなり、大蛇行が起こりやすくなる、さらにこのことが東北東岸における黒潮北上を招いている可能性があるそうです。イカ男にこのメカニズムの詳細は分かりませんが、現象として対馬暖流の勢力が弱まっていることはありそうです。

近年スルメイカの資源が減ったのは、第一に対馬暖流の勢力が増加したからというのがイカ男の仮説です。スルメイカが対馬海峡を南下して適水温の産卵海域に達するためには、潮汐によって特定の時間帯に発生する南西流を利用する必要がありますが、日本海へ流れ込む北東流が強化されると、南西流が相殺されてしまうのでした。もし、北東流がいくらかでも弱まれば、南西流が復活する可能性があります。実際に長崎県の漁業者によると、対馬や周辺でこの頃南へ流れる潮が強くなっているそうです。漁業者は網を入れたとき、どのように流されるかとても気をつけるのですね。

一方、今春は対馬や壱岐周辺で昨年までより多くのスルメイカが漁獲されているそうです。これらは直近の秋から冬にふ化した個体です。一方、対馬暖流の勢力減少は日本海で1月に観察されていますので、対馬海峡では秋頃から弱化した可能性があります。もしそうであれば、復活した南西流によってスルメイカが九州南西海域まで産卵回帰したのかもしれません。であれば、いまスルメイカが多数みられているのは合理的に説明できます。

すは今シーズンは豊漁!とはいかないかもしれません。なにしろ、親イカが減少してしまっています。漁獲量として実感できるまでにはあと数年はこの状態が続かなければならないでしょう。ただ、これ以上の悪化にはいったんストップがかかる可能性があります。

これからしっかり調査して、対馬海峡に回帰してくる親イカの資源をまもる体制をきちんと整えなければなりません。

- Kida, S., Takayama, K., Sasaki, Y. N., Matsuura, H and Hirose, N. 2021. Increasing trend in Japan Sea Throughflow transport. Journal of Oceanography 77:145–153.

“24. 新たなる希望” に対して1件のコメントがあります。