36. 対馬海峡は押し合いへし合い

これまでブログで、主に東水道を通っていたはずのケンサキイカが、近年は西水道を通過している個体が増えているのではないか、という仮説を紹介してきました。この変化が本当だとすれば、従来の主漁場であった九州北西部や山陰沿岸で漁獲が減り、東北地方の日本海沿岸で漁獲が増えているという現象を説明できるかもしれません。一方、韓国の釜山や済州島周辺では、春から夏にかけてケンサキイカの釣り大会が開かれるなど、近年になって沿岸での出現が増えているようです。ただし、韓国ではケンサキイカとヤリイカ、アオリイカなどの区別があいまいなため、正確な漁獲統計はわかっていません。

一般的には、対馬暖流が強くなっていると言われています。それなら、東シナ海南部で生まれたケンサキイカを運ぶ流れが、西寄りに広がった可能性があるかもしれません。ただ、実際の海流データを見ると、東水道の流量が増加していることが論文で示されています。これは黒潮との関係が大きいと考えられています。であれば、むしろ東水道を通過しそうです。では、なぜ西水道を通るイカが増えているように見えるのでしょうか?

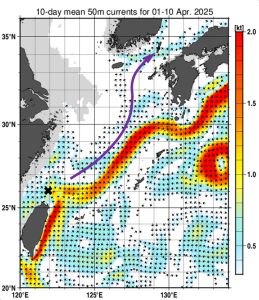

この疑問を確かめるために、イカ男はコンピュータシミュレーション(粒子追跡実験)を行いました。台湾北部(122°E, 26°N;下図の✖)から10,000個の仮想粒子を放ち、2015年から10年間、それぞれ1月1日にリリースして10月1日まで追跡しました。粒子を動かす水深は30m、日周鉛直運動を考慮し、流速は半分に設定しています。

ケンサキイカの移動概念図(紫の矢印)気象庁HP

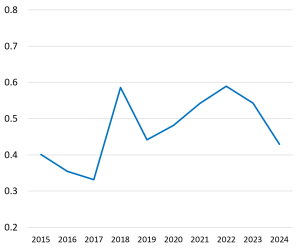

結果として、対馬海峡を通過した粒子のうち、西水道を通った割合に弱い増加傾向が見られました(下図)。Kendallの順位相関では τ = −0.24, p = 0.10。統計的に有意とは言えませんが、「やや増えているかもしれない」ことがわかります。どうやら、東シナ海南部でふ化したケンサキイカが西水道を通過する傾向が高まっている可能性はありそうです。ならば、東水道を通過する流量が増加していることと矛盾はしないのでしょうか。

西水道を通過した粒子の割合(対馬海峡通過粒子のうち)

この現象を説明できる仮説のひとつは、黒潮の位置変化です。黒潮が日本列島寄りに移動すると、その反動で東シナ海の海流は西へ押し出されます。つまり、黒潮が西に張り出す → 東水道への流入が増加。その結果、台湾暖流などの沿岸流が西寄りの経路で北上という構図です。そのため、東シナ海南部の大陸棚で生まれたケンサキイカが、結果的に西水道を通って対馬海峡を抜けるようになったのではないか――そう考えています。実際に、黒潮大蛇行は黒潮の流軸が列島寄りになり流速が落ちたために発生した、という説があります。

いずれにしても、まだデータが十分ではありません。今後は2014年以前のシミュレーションや、別の地点をリリース点にした実験を行い、仮説を検証していくつもりです。もしこの傾向が本当に存在するなら、ケンサキイカの資源分布や漁業の在り方にも大きな影響を与えるでしょう。