1. あなたの知らないヤリイカの世界

福岡・佐賀・長崎では「ヤリイカ」というと、実はケンサキイカのことを指します。それでは本来のヤリイカ(Heterololigo bleekeri)は何と呼ばれるのでしょうか。地域では「ササイカ」と呼ばれています。剣先よりも細く、ササ(笹)の葉のようであることに由来する名前で、イカの体形を相対的に表現している点が面白いところですね。

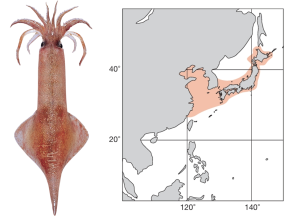

ヤリイカと分布海域(新編 世界イカ類図鑑より)

形態的な違いとして、まず細さが挙げられますが、最も特徴的なのは脚の長さ、とくに触腕が短いことで、俗に「手なし」と呼ばれることもあります(昨今では口にしにくい表現ですが)。さらに、解剖学的には発光器をもたないことも区別点になります。

発光器とは、ケンサキイカなどの墨汁嚢の上部に付く透明なゼリー状の器官で、発光バクテリアが共生して光るとされています。しかし残念ながら、イカ男は実際に発光している様子を見たことはありません。機能としては、幼生期に銀色に見える墨汁嚢を隠すための「逆シャドーイング」の役割を果たすと言われています。透明な体の中で墨汁嚢だけが目立ってしまうため、それを発光で背景光に溶け込ませる仕組みです。

では、発光器をもたないヤリイカは「進化が遅れている」のかというと、実は逆で、ケンサキイカよりも新しく出現した種であることがわかっています (Anderson et al. 2013)。つまりヤリイカは、祖先が持っていた発光器を消失させた種なのです。おそらく、ケンサキイカよりも海底近くで生活する時間が長く, 下から見上げられる危険が少ないため、発光器を失っても不利益はなかったのですね。

さらに、ヤリイカはより低水温を好む性質があります。そのため、ケンサキイカとは異なり東北地方にも広く分布しており、多くは底曳き網で漁獲されています。釣りではなく底曳きで漁獲される点も、前述のように底生性が強いことを裏付けています。

北方に広く生息するという性質上、九州での漁獲量は多くありません。特に近年は減少傾向で、長崎周辺がほぼ南限といった状況でした。ところが、今年の春先は例年にない好漁となり、漁業者によれば「ここ20年で最高」だというのです。

なぜ今年はこのような豊漁になったのか。その背景には、対馬海峡の水温や海流の変化が関わっている可能性があります。この点について、次回以降で詳しくお話ししていきたいと思います。

ぜひ、ご期待ください。

- FE Anderson, A Bergman, SH Cheng, MS Pankey, T Valinassab (2013) Lights out: the evolution of bacterial bioluminescence in Loliginidae. Hydrobiologia. DOI 10.1007/s10750-013-1599-1