25. 大仮説に挑む

以前ブログで紹介したように、スルメイカは南シナ海のベトナム沿岸にも生息しています。昨年遺伝子解析で同定しました。

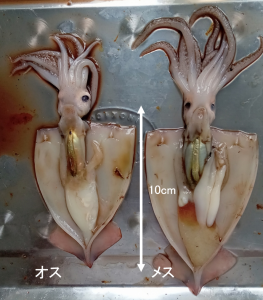

本年度から定期的にサンプリングすることにしていて、まず4月にベトナム中部のニャチャン沿岸で漁獲されたものを、現地の研究者に購入してもらいました。1隻の漁船で100個体くらいのスルメイカが獲れたようです。外套背長はおおむね6㎝から10㎝。8㎝以上の個体はオスメスともに成熟していました。6㎝サイズの個体はほとんど未成熟だったので、7㎝くらいに境界がありそうです。まだ平衡石の輪紋解析をしていないので、確かなことは言えないのですが、日齢180日(半年)とすると、昨年10月頃にふ化したことになります。ではどこでふ化したのか? 南シナ海は黒潮など大きな海流の影響を受けにくいので、季節風(モンスーン)によって海流の向きが変化します。つまり、冬は北東から南西方向へ、夏は逆に南西から北東方向へ流れます。したがって、4月にニャチャン沿岸で漁獲されたスルメイカは台湾海峡南部から南シナ海の大陸棚縁辺にそって海流で運ばれた可能性があります。

ベトナムで漁獲された成熟スルメイカ

実は、現地のスルメイカは日によって漁場によってたまたま獲れる程度だそうです。で、獲れた場合は漁師さんはがっかりするそうです。なぜならベトナム沿岸にはケンサキイカなどのUroteuthis属の複数種が多数生息し、これらがスルメイカより圧倒的に美味で、高価だからです。なので、Uroteuthis属ではなく、スルメイカがとれた場合はアンラッキーなわけです。ひょっとしたら、海上で投棄されている場合があるかもしれません。ということを考慮すると、ベトナム沿岸でふ化した可能性は低く、海流で時々運ばれてくると考えるのが妥当でしょう。

スルメイカの主要な産卵場としては対馬海峡とともに、鹿児島県西方の東シナ海大陸棚縁辺部周辺があります。大陸棚縁辺はそこから南西へ、さらに台湾島を経て海南島の南へ、そしてベトナム沿岸まで続いています。もちろん海面の水温は高くなりますが、適当な水温となる水深帯もあるはずなので、産卵とふ化にとって悪くない環境かもしれません。なので、台湾海峡南部での産卵とふ化はあり得るとイカ男は考えます。さらにベトナム沿岸でみられる成熟個体が周辺の大陸棚海域で産卵することも否定できません。5月頃からモンスーンによって海流が反対の北東方向になるので、ふ化した幼生が南シナ海全域に、そして半年後には台湾海峡南部へ広がるのかもしれません。

さて、台湾海峡南部でスルメイカが産卵・ふ化しているのであれば、幼生の一部が台湾海峡を北上して、東シナ海を縦断し対馬海峡へ向かった可能性があります。

ところで今シーズンも函館周辺海域ではスルメイカが不漁ですが、対馬周辺では5月以降もそれなりの漁獲が続いていて、唐津や福岡ではスーパーの店頭に並ぶ日もあります。また、鳥取沖では6月に「豊漁」と呼ばれるほどの漁獲があったそうです。映像では外套背長は15~20㎝、それより大きい個体もありました。本来であれば、このようなサイズのスルメイカは函館で水揚げされていなければならないはず。想定されるのは、昨年秋に対馬海峡でふ化した個体群(秋季発生群)です。しかし、親となるはずのスルメイカは昨年秋、対馬海峡ではほとんど見られませんでした。なので、いま函館で不漁なのは納得できるのですが。では、対馬周辺や鳥取沖で漁獲されているスルメイカはどこから来たのか?

もし、10月頃に台湾海峡南部でふ化したのだとすれば、ちょうどいい具合に台湾暖流で対馬海峡まで運ばれる計算にはなります。ただし、計算は計算。これからエビデンスを集めるのはたいへんです。ただ、挑戦してみる価値はありそうです。

南シナ海におけるスルメイカの再生産と移動(仮説)