14. 帰りたい 帰れない

以前は図鑑などに「バショウカジキは時速100キロ、マグロは時速80キロで泳ぐ」などと書かれていましたが、現在はバイオロギング技術が進み、学術論文などではバショウカジキの平均時速は約2キロ、マグロは約7キロと報告されているようです。これら桁違いの誤りは、海洋生物の遊泳速度を調べることがいかに難しいかを示しているのですが、私たちも健全な常識で物事を考える習慣をつけるべきだと改めて考えさせられます。でなければ、100mを10秒で走ることができるホモ・サピエンスは、本州の端から端まで(約1,500㎞)を約2日間で移動できることになってしまいます。日本人になじみのマグロの遊泳速度もずいぶん遅いことになってしまったのですが、それでも他の多くの魚種に比べると、かなり速く泳ぐことができます。実は、マグロ類やカジキ類、一部のサメ(ホホジロザメ、ネズミザメなど)は内温動物で、まわりの水温よりも5~15度ほど高い体温を維持でき、この高い体温が筋肉の出力を上げてくれるので速く泳げるのです。したがって、ほんとうの変温動物である普通の魚類は、内温動物の魚類よりさらに遅くなります。

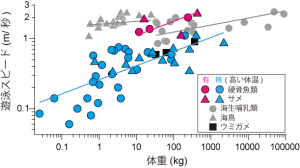

平均遊泳速度と体重との関係(国立極地研究所HP)

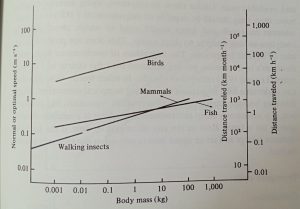

グラフをよく見ると、体重と遊泳速度は一定の関係がありそうです。ただし、縦横の軸は対数になっているので、注意してください。この関係は昔から知られていて、哺乳類や魚類、鳥類、昆虫類などそれぞれの仲間では、体重と遊泳速度の関係が線状になります。どの仲間でも体重が増えれば、泳ぐ速度も速くなります。体が大きくなると移動が速くなるのは、子供と大人の歩幅が違うのと基本的には同じ理由です。違う仲間で直線が異なるのは、体の構造や代謝の仕組みが根本的に異なるからですね。このグラフのFishは変温動物としての魚類のようです。遊泳速度(メートル/秒)は体重(㎏)を0.136乗し、それに0.39をかけて算出します。300gの魚ならば0.33メートル/秒、つまり時速1.2キロで泳ぐことになります。

The effect of size on optimal speed of fishes (Peters 1983)

では、東シナ海南部で生まれて、対馬海峡まで北上して来たケンサキイカ(1. ケンサキイカとイカ男)は、再び東シナ海南部まで戻れるでしょうか?その距離を約1,200キロとすると、時速1.2キロでは42日かかりますが、これは一直線に移動した場合です。そもそも、どのようなナビゲーション・システムで自らと目的地の位置を知るのか不明なので、とうぜん蛇行しながら移動するでしょうし、もちろん魚よりかなり遅くなると考えると、倍の日数はかかるでしょう。

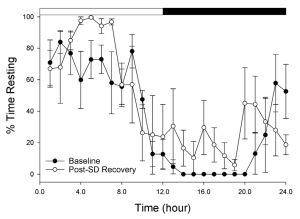

しかし、これだけではありません。イカも泳げば疲れるのです。コウイカの研究では、イカも睡眠をとるし、疲れたらより長い休息を要することが報告されています。イカが鉛直日周運動をするのも、昼間は海底で休む必要があるからかもしれません。だとすると、さらに倍の日数がかかります。それに、夜であっても移動ばかりでなく、餌も捕獲しなければなりません。索餌のときは移動を忘れて、小魚などを追いかけまわすことになります。

コウイカの休息状態(Frank et al. 2012)

これまでの仮定の話では、南下に対する逆向きの流れ(黒潮や台湾暖流)は考慮していませんでした。実際はこの北上する海流に逆らって泳がなければならないことを考えると、台湾北部まで戻ることはとうてい不可能であると言わざるをえません。

- 本川達雄『ゾウの時間ネズミの時間』中公新書 1992年

- ジョナサン・バルコム『魚たちの愛すべき知的生活』白揚社 2018年

- Peters R.H. The ecological implications of body size. Cambridge University Press, 89, 1983

- Frank et al. A Preliminary Analysis of Sleep-Like States in the Cuttlefish Sepia officinalis. PLoS ONE, 7(6), 2012

Id like to thank you for the efforts youve put in writing this website. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal site now 😉

Thanks a lot. I will continue my blog posts as long as possible.