4. 行ったり来たりが大問題

これまでのブログでは、対馬海盆に生息するホタルイカについて話をしてきました。しかし、沖合に生息しているホタルイカが秋から冬にかけて本当に日本の沿岸に来遊するのでしょうか。あの小さいからだで、日本列島まで泳いで来るのでしょうか。その前に、そもそもそのホタルイカはどこでふ化したのでしょうか。これらの疑問に対するヒントを得るべく、イカ男は粒子追跡実験を試みました。粒子追跡実験とは、架空の粒子が海流によってどのように移動するかをコンピュータで調べる実験です。大胆仮説では、ホタルイカは昼夜で水温3℃から16℃の水深帯(10月はおおよそ水深180mから100mに対応)を鉛直移動すると提案しました。もちろんこの水温帯に対応する水深は季節によって変化するのですが、プログラムが複雑になるので、とりあえず今回は、昼間(6時から18時)は水深180m、夜間(18時から6時)は水深100mのデータを使いました。

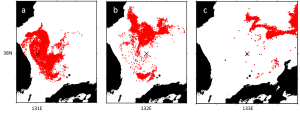

まずは、仮想粒子1万個を2022年9月1日に対馬海盆の3点(北緯38度、a東経131度、b132度、c133度)からリリースしました。下図が4か月後の2023年1月1日時点での粒子分布です。図aと図bでは、いくらかの粒子が隠岐諸島の西方まで南下していることが分かります。ただ、リリース点が東になると、図cのようにほとんどが対馬暖流第二分枝によって大和堆の方へ流れてしまいます。

粒子追跡実験結果(2022年9月1日 ➡ 2023年1月1日、×点:リリース点)

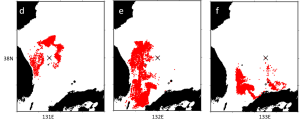

次に、9月1日にリリースした仮想粒子がどこからやってきたかを調べる実験をしました。この実験は逆追跡実験と言って、時間をさかのぼるように流速データを並べ替えておこないます。前の実験で使った3つのリリース点から、仮想粒子1万個を9月1日に流しました。下図が3か月前の6月1日時点での粒子分布です。図eをみると、対馬海峡や山口県沖から多くの粒子がリリース点まで移動したことが推察できます。また、図fでは、広く山陰沿岸から移動したことが分かります。

逆粒子追跡実験結果(2022年9月1日 ➡ 2022年6月1日、×点:リリース点)

上の実験から定性的には、山陰沿岸と対馬海盆の往復でホタルイカ資源の再生産がありそうだということが分かりました。では、定量的にはどうでしょうか。ホタルイカのメス1個体あたりの産卵量は約1万個と言われています(安達1991)。とすれば、継続的な再生産のためには、1万個の粒子をリリースした時、少なくとも2個の粒子(オスメスのペア)が戻ってくる必要があります。逆粒子追跡実験と順粒子追跡実験の結果をみると、十分な数の粒子が戻ってきているようですが、水産生物の場合は自然減耗と漁獲減耗を考慮しなければなりません。二つの減耗からの生残率を10%とすれば、1000個体生き残りますから、粒子の分布図からみて、再生産は可能のようです。5%ではどうでしょうか。これも可能でしょう。でも、1%だったら、100個体なので少し難しいかもしれません。0.1%なら、10個体なので無理のようです。

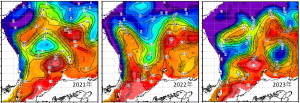

とても大雑把な実験でしたが、春に山陰沿岸でふ化して沖に移動したホタルイカが秋から冬に沿岸に寄ってくる可能性が示唆されました。では、なぜこのようなことが起こったのでしょうか。春から夏にかけて、ホタルイカが沖に運ばれることはほぼ自明です。対馬暖流がおおむね北東方向に流れているからです。では、秋から冬に南下はなぜか? 下に示したのは直近3年間(11月1日)の対馬海盆とその周辺の水深100mの水温と海流の分布図です。対馬海盆に大きな渦構造ができています。2022年を見ると、寒冷渦によって沖から沿岸に向かう流れが生じていて、仮想粒子はこの流れに沿って南下したことが分かります。もちろん、この渦構造は毎年異なりますが、対馬暖流の第一分枝と第二分枝の間や、第二分枝と第三分枝の間には常に複雑な流れが生じていますので、ホタルイカがこの海域に広く分布しているとすれば、そのうちのいくらかは日本の沿岸まで南下してくると考えてよいでしょう。ひょっとしたら、この渦構造の強さと分布がホタルイカの来遊量に影響を与えているのかもしれませんね。

対馬海盆とその周辺海域の水温・流線分布図(各11月1日、水深100m、DREAMS_M)

- 安達辰典 (1991): 日本海におけるホタルイカの資源診断. 昭和63年度~平成2年度水産業関係地域重要新技術開発促進事業総合報告書 (日本海におけるホタルイカの資源利用研究), 129-148.