28. これからの資源管理(その2)

前回のブログに共感してくださった方々、ありがとうございます。今回の内容は、賛同者が少なくなるかもしれませんが、これから資源管理を進めていくため、イカ男として強く伝えたい仮説から始めさせていただきます。

それは、対馬海峡に回帰するスルメイカの多くは、夏のあいだ対馬海盆で過ごしているということです。海流に流されて遠くへ行ってしまった個体が戻ってくるのは難しい。まったくゼロではないにせよ、数は限られるはずです。誰もが大谷翔平になれるわけではありません。しかし、運よく対馬海盆の渦につかまったイカなら、秋まで対馬海峡の近くで過ごすことができる。そう考えると、この仮説を受け入れることで、資源管理の方向性がぐっと見えやすくなるのです。

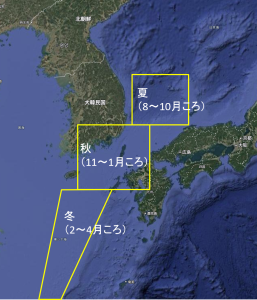

そこでまず必要なのは、対馬海盆における夏(8~10月)の漁獲規制です。ここは日韓暫定水域に設定されており、日本も韓国も痛みを分かち合うことになります。その痛みは、両国漁業者ともに大和堆周辺での漁獲で補ってもらうしかありません。

秋(11~1月ころ)の対馬海峡での規制も不可欠です。ここで回帰する親イカを守らなければ産卵数は増えません。問題は分布が西水道に偏っていること。韓国、特に釜山周辺の漁業者に大きな負担がかかります。もし夏の規制を受け入れてもらえるなら、秋の規制を条件に夏の規制を免除する――そんな交渉の余地もあるかもしれません。もちろん対馬海峡東水道で操業する日本の漁業者にも相応の痛みを伴うため、国などから公的な休漁補償が望まれます。

最も重要なのは産卵場です。五島列島以南、済州島南部以東の東シナ海北部から大陸棚縁辺部にかけての海域――前回ブログで示した黄色の逆三角形のエリア――ここでのイカ釣りは禁漁にすべきです。日韓両国ともに出漁する船は少ないと思われますが、混獲の管理が難題です。日本や韓国の底引き・巻網に加え、中国漁船団もEEZぎりぎりまで操業しています。もし可能であれば、冬の2〜4月は底引き網の昼間制限や巻網の夜間制限など、漁獲を抑える工夫が必要だと考えます。

漁獲制限の海域と期間(案)

しかし、規制ばかりでは漁業が立ち行きません。だからこそ、太平洋側や対馬海盆以外の日本海、黄海での漁獲は制限しなくてもよいと考えます。これらの海域に到達したスルメイカが再生産に加わる可能性はかなり低いからです。もちろん獲り尽くしてよいわけではありません。イカは多くの水産生物の餌でもあるため、生態系全体を見据えた漁獲調整が必要です。また、夏や秋に規制を受け入れた漁業者には、制限のない海域で優先的に操業できるように配慮する、あるいは、制限のない海域での収益から基金をつくり、規制による減収を補填するなど、漁業者間の取決めがあれば、不公平感は和らぐはずです。

イカ男は、実効性のある資源管理の方法さえ見つかれば、日韓や漁業者間の不公平を少しでも減らせると信じています。スルメイカという資源を未来に残すために、現実的で持続可能な管理策を一緒に考えていきましょう。