27. これからの資源管理(その1)

先日、函館で知り合いのスルメイカ研究者と久しぶりに再会しました。彼は以前、スルメイカの飼育試験を行っていたほど生態に詳しい人ですが、最近は別の業務で忙しく、スルメイカの研究からは離れているとのことでした。それでも国の資源評価のやり方には疑問を持っているようで、そこは意見が一致しました。むしろ、一歩引いた立場で見ているからこそ気づくことがあったのかもしれません。

まず共通の認識は、「もはや秋季発生群と呼べるスルメイカはいない」という点です。国の報告書では、10〜12月にふ化した個体を秋季発生群、1〜3月にふ化したものを冬季発生群として評価しています。しかし現実には、年内に対馬海峡東水道でまとまった漁獲はほとんど見られません。実際、昨年年内に親イカをサンプリングしようと必死に探しましたが、ようやくまき網の混獲で20尾ほど確保できただけで、しかも未成熟。これでは「秋季発生群の親」とは言えません。10数年前、唐津の魚市場で調査していた頃からすでにこの傾向は出ており、当時の先輩方が若いころに見た「秋に市場いっぱいに並ぶスルメイカ」の光景は、今では想像もできないものとなっています。

この背景には、対馬暖流の勢力変化、特に東水道の強まりがあると考えています。2000年前後には、西水道から対馬海峡を横断し、佐賀や長崎沿岸まで広がっていた群れが、現在では横断できず西水道をそのまま南下してしまうようです。潮汐による逆方向への流れが最大になる冬至頃になって、ようやく一部が東方向に広がるものの、その行き先は佐賀や長崎県の海域ではなく鹿児島西沖の大陸棚縁辺部だろう、とイカ男は見ています。西水道を南下した群れは低水温の影響で成熟が遅れ、済州島南部あたりまで下ってやっと産卵可能になる。結果として、産卵期は冬から春にずれ込むのです。よく漁業者が「温暖化で漁期が遅れている」と話しますが、「温暖化が進めば、漁期が早まるのでは」という直観的な違和感の裏には、このような事情があるのです。最近の環境変化を踏まえると、従来の「秋と冬の生まれで群れを区分する」という手法は、もはや有効ではないのではと思います。

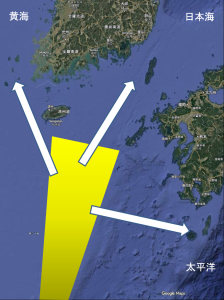

もっとも信頼できる調査データは、当たり前ですが、スルメイカの漁獲海域と漁獲量ですから、「ふ化した海域からどの海流で移送されたか」を指標に群を分けた方がいいのではないでしょうか。下図の黄色い海域のうち、西寄りでふ化した群は黄海暖流に乗って黄海へ、東寄りでふ化した群は黒潮に乗って太平洋へと向かい、それ以外は対馬暖流によって日本海へ移送されると考えられるからです。この点も、件の研究者と意見が一致しました。特に黄海における漁獲量の把握が重要ですね。

ふ化場所と移送方向(推定)

さらに漁獲場所から粒子追跡実験を逆向きに行えば、ふ化海域の年ごとの海況偏差も浮かび上がるでしょう。もちろん、このとき各海域における漁獲量データが活きてきます。さらにさらに、それぞれの親となる群れがどの経路で産卵海域に到達したかを追跡できれば、資源管理の新しい手がかりになるはずです。

“27. これからの資源管理(その1)” に対して1件のコメントがあります。