22. 韓国から見たスルメイカ

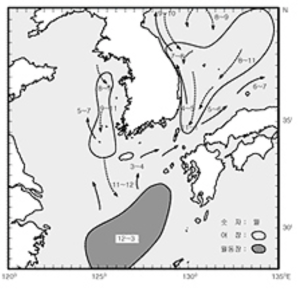

今回はスルメイカの回遊をこれまでとは違う視点で見ることにします。このイカは日本周辺だけでなく、朝鮮半島周辺でも漁獲されます。特に韓国では日本以上に人気のある食材で、キムチには欠かせません。日本海側だけではなく、黄海側でも漁獲されてきました。韓国の水産研究所のHPには下のような回遊図が掲載されています。濃い灰色の部分が産卵場で、半島の両側に漁場が曲線で囲まれていますね。

韓国で漁獲されるスルメイカの産卵場と漁場

イカ男が2年半ほどまえに韓国の黄海沿岸でスルメイカをサンプリングして、平衡石を分析し、さらに粒子追跡実験で産卵場を推定した結果、済州島の南部海域だろうということが分かりました。つまり、サンプルとしたスルメイカは1月下旬に済州島の南でふ化したあと、海流にのってチェジュ海峡を北上し、6月頃に黄海へ入って、7月から9月に漁場が形成されるのではないか。この推定は、韓国の研究者が想定していた回遊と一致しています。実際に韓国のスルメイカ担当者にお会いして議論し、同意を得ることができました。現在この論文は国際ジャーナルで査読を受けているところです。出版されたら詳しく紹介しますので、しばらくお待ちください。

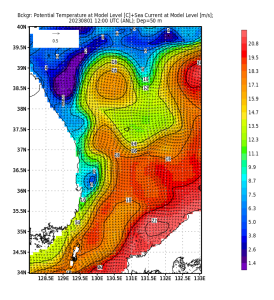

さて、そうなると気になるのは日本海側です。こちらのスルメイカの方が漁獲量の減少が激しいので、少しでも早くその原因を明らかにしたいところです。1年半前に韓国の東岸にあるカンヌン市でサンプリングし、平衡石分析をすませて、粒子追跡実験をしています。今のところ、ふ化場所は九州の西部海域だと考えています。黄海のスルメイカがふ化した場所よりも日韓暫定水域をはさんで東の海域です。そこで2月にふ化したあと、対馬海峡の西水道(朝鮮半島と対馬の間)を北上して、対馬海盆に発生した渦に巻き込まれて夏を過ごし、秋にかけて暖水渦によって朝鮮半島東岸に流されたようです。なぜなら、サンプルとしたイカが漁獲前に高水温を経験しているからです。そうすると、韓国の回遊図とも整合的です。渦の状態によっては、もっと北に流されたり、東の大和堆方向へ流された可能性もあるでしょう。つまり、対馬海盆は高速道路のインターチェンジのような機能を果たしているのです。

対馬海盆に発生した暖水渦(2023年8月1日、水深30m、Dreams_M)

東シナ海北部や対馬海峡でふ化したスルメイカが対馬暖流によって日本海へ輸送されるのであれば、対馬海峡の出口のすぐそばにある対馬海盆はとても重要な海域になります。この海域の渦構造を起点として対馬海流がさまざまな方向へ分かれているのであれば、もっと研究されてしかるべきです。しかし、残念なことに竹島を含むこの海域(日韓暫定水域暫定水域)については、国際的な緊張関係のために、近年日本では調査が行われていません。一方、韓国は少なくとも鬱陵島を含む西半分の海域を調査しています。これは日本にとって大きなハンデです。

スルメイカの資源が豊かであった時期は、日本のEEZ(排他的経済水域)内だけを考えても、おおむね合理的に資源調査の結果を説明してきましたが、どうやら現在は破綻してしまったようです。これには二つの可能性があって、まず、スルメイカ資源の分布の重心が日本のEEZ以外に移ってしまったかもしれないこと、もう一つは、資源分布の重心がそもそも日本のEEZ内にあったのではなく、資源が豊かだった時期にはたまたまその誤りが表面化しなかっただけかもしれないことです。

いずれにしても、スルメイカの資源減少を真摯に理解しようとおもえば、今後国際的な調査と研究が必要になるでしょう。